あなたの患者さんは骨盤の前傾を行うことができますか?

骨盤の前傾って本当に難しい。

僕は高齢者を対象としていることが多いのですが、なかなかアライメントが悪くなっていないとこを見つけるのも至難の技。というかそれは僕たちも多少なりとはアライメントが悪くなっています。

そんなあなたも股関節周囲が硬くなるとADLに支障が出てきますから本日もしっかり考えていきましょう。

股関節の機能構造編も第6弾。骨盤の前傾については第4段目です。

骨盤の前傾は必要性が高い要素でありながら、本当に要素が多くて難しい動作であるんだなとひしひし思うところです。

前回は腸腰筋の作用について見ていきました。

腸腰筋も一癖ある特徴を持ち変な形をしていましたね。

その特徴を踏まえた練習をしないとむしろ骨盤を前傾させにくいという話をしました。

また骨盤前傾をして行った時に腹筋群の助けがなければ腰椎の前弯が過剰に出る可能性もあるとお伝えしました。

そこで今回は骨盤前傾に必要な腹筋群について見ていきます。

いきなり股関節から離れていきましたが、今回でとりあいずは骨盤の前傾に関しての話は終了してそのほかの股関節の特徴をまた見ていけたらと思いますので、ご了承ください。

腹筋群とは

まず腹筋群といえば腹横筋、外腹斜筋、内腹斜筋、腹直筋になります。

腸腰筋の収縮は腹筋群が協調的に働いてくれないと腰椎の前弯が過剰に働いてしまいます。

それが腰痛の原因になったりしまうとちょっと問題だよね、いうことです。

腹筋群が協調的に働いてくれないと腰椎の前弯が過剰に働いてしまいますがどのような姿勢がそもそも効率よく腹筋群が働くのか。

まずはそれについて見ていきましょう。

ではどのような姿勢であれば体幹筋はうまく働いてくれるのかについて見ていきましょう。

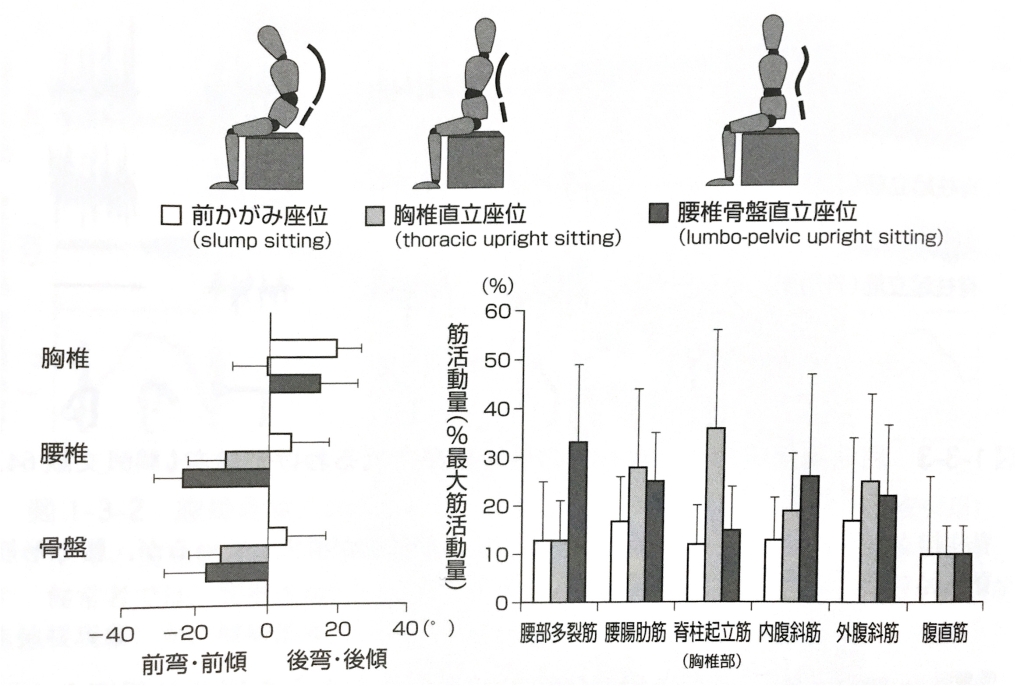

Osullivanら(2006)は、どのような姿勢がより体幹筋が働くのかについて研究してくれています。

1.骨盤を後傾させ胸椎と腰椎も後傾位の座位姿勢(前かがみ座位)

2.骨盤を前傾させ、腰椎も胸椎も前弯位の姿勢(胸椎直立座位)

3.骨盤を前傾し腰椎も前弯するが胸椎は緩やかに後傾位とした姿勢(腰椎骨盤直立座位)

の3種類の姿勢において、体幹筋の活動を比較しました。

その結果、前かがみ座位はどの筋についても活動が低下していました。

骨盤が後傾すると腰椎は後弯するので骨盤後傾位での座位はあまりよろしくなことが分かりますね。

次に行きます。胸椎直立座位では脊柱起立筋群の活動が増加したようです。

この姿勢は過度な骨盤前傾が起こっている肢位でのアライメントに似ている姿勢になります。

最後に腰椎骨盤直立座位です。

腰椎骨盤直立座位では腰部多裂筋や内腹斜筋の活動が高まりやすくなった。とのこと。

これからわかることは腰椎のみ前弯すると腰部多裂筋、内腹斜筋の筋活動が、働くということですね。

そもそも胸椎は後弯していて回旋に優れている関節(White AA,他et al,1990)になるので胸椎が過度に前弯方向に運動が働いている場合は気をつけなければいけませんね。

claus(2006)らも同様に座位の姿勢の違いによる体幹筋の活動の変化を報告してくれています。

Osullivan(2009)らの報告と同様に腰椎骨盤直立座位では胸椎直立座位や前屈み座位など、他の姿勢よりも腰部多裂筋(表層、深層)および、内腹斜筋の筋活動が高くなることを示してくれています。

一方、前かがみ座位はやはりすべての筋において活動は低い傾向にあるようです。

最も運動には向いていない姿勢が骨盤後傾位での座位ということになります。

ある意味、リラックスしている姿勢でもあるので、前屈み座位は最も長時間取りやすい姿勢であるのかもしれませんが、、、

これは腹筋群の起始・停止は近づいてしまうため、筋紡錘の感度が落ちるんだろうなと思います。

筋緊張については以前考えていますのでそちらからどうぞ。

では筋活動が少ない場合はどこで補填されているのでしょうか?

そうなるとどこかの筋や靭帯にもたれたする必要がありますよね。

棘間靭帯にもたれたり、広背筋にもたれたりなどの姿勢になるのではないかなと思います。

その姿勢が長期的に続くと椎間板の中になる髄核が後方に流れてしまう病気であるヘルニアになったりと腰痛の原因になります。

結局のところは受動的でもいいけど動きたい時に動けるということが大事になりますね。

腹筋群が働きやすい座位のまとめ ・腹筋群が働きやすい姿勢は腰椎骨盤直立座位。 ・特に腰椎骨盤直立座位では腰部多裂筋や内腹斜筋の活動が高まりやすくなった。 ・前屈み(骨盤後傾位)座位は体幹筋の筋活動が最も低下する。 ・運動を起こす際には腰椎直立座位を目指していくべきである。

骨盤前傾に誘導する際に考えるべき筋肉の性質

腰椎直立座位へ誘導することができれば運動の効率性は上がるので骨盤の前傾も行いやすくなりますが、ただこのアライメントに近づけていくのが難しい。

そんな時は筋肉の走行を考えて、まずは収縮させましょう。

例えば、円背姿勢の患者は筋肉の起始、停止の関係を見ていくと腹筋群の距離は短くなっています。

これをいきなり伸ばそうとすることはアクチンミオシンを無理やり引き剥がすの一緒です。

これは組織を断裂させてしまいます。

なので、まずはアクチン・ミオシンを収縮させましょう。

筋収縮に関しては以前伝えてますので今回は省略

筋肉には収縮する時にも弛緩する時にもATPを消費します。

まずは筋肉が収縮も弛緩もできる状態を作ってあげることが重要になります。

筋肉が伸ばされれるということは主動作筋の筋肉は弛緩していき、拮抗筋が収縮する。

体幹筋で考えるなら腹筋群は弛緩、多裂筋は収縮。

これが起こると体幹は伸展できる状態となり、腰椎は前弯することができるのです。

これができると初めて筋肉に長さが生まれます。

なのでまずは必ず求心性に収縮させていきましょう。

円背の患者なら骨盤後傾していますがさらに後傾に、骨盤の過前傾している患者ならば前傾に誘導していきます。

そうすることで脊柱起立筋や、多裂筋、腹筋群のアクチン、ミオシンが収縮、弛緩をできる状態になります。

アクチン、ミオシンが収縮、弛緩の切り替えが上手くなるので骨盤前傾、後傾に誘導が行いやすくなります。

あとはそのアライメントで上肢のリーチ、下肢の運動を行うだけ。

それだけでも姿勢制御システムを働いていくため腹筋群の強化につながります。

それでも重力というものが存在するので前傾で保持することが難しいこともあります。それはまたの機会に伝えれたらと思います。それではまた。

参考文献

O’Sullivan PB, et al;effect of different upright sitting postures on spinal-pelvic curvature and trunk muscle activation in a pain -free population.spine 31;707-712 2006

Claus AP ,et al ;Different ways to balance the spine.Subtle changes in sagittal spinal curves affect regional muscle activity.spine vol34 E208-E214,2009

姿勢と歩行 協調から紐解く 桶口貴宏ら 三輪書店P37ー43

筋骨格系のキネシオロジー 嶋田智明ら 医歯薬出版株式会社 p395−396

はじめまして(^^♪

3年ほど前から股関節に痛みを感じており、興味深く読ませていただきました。

この記事は専門的で難しいですが、記事を読んで勉強しようと思います(*^^)v

いいねいいね

コメントありがとうございます(^^)v

今は専門職向けの情報をメインに書かせていただいています。

今後は一般向けのものも提供できたらと思います。

たくさん情報が溢れている時代ですから、お好きな情報だけ選んでいただけたらと思います。

ps;あなたがコメント1号です。モチベーションをいただきました。ありがとうございます。

いいねいいね: 1人

そうだったんですね。光栄です(#^^#)

これから勉強させてください(*^^)v

いいねいいね