筋肉を動かしたらなんか体が軽くなったという経験はありますか?

今回は筋緊張について見ていきます。

筋緊張は上位(脳)も下位(脊髄)も関与しています。

そのため筋緊張は理解していくにはなかなか道のりが長いので今回は筋緊張の中でも脊髄レベルでの制御の話をメインに行っていけたらと思います。

なぜ筋緊張という概念を理解したほうが良いかというと

1.筋緊張がなければ筋収縮は起こせないということ。

2.張力により筋の出力上げることが出来る。

ということ。ということでまずは筋緊張の定義から見ていきます。

筋緊張とは

・神経生理学的に神経支配されている筋に絶えず不随意に一定の張力を保っている状態

・骨格筋は何も活動していないときにも絶えず不随意的にわずかな緊張をしておりこのような筋の持続的な弱い筋収縮

・安静時、関節を他動的に動かして筋を伸張する際に生じる抵抗感

・単収縮と強縮は異なる、エネルギー消費の少ない持続的な筋の収縮

と生理学に書いてあります。

要は筋肉の弱い収縮が張力が常に働いていている。しかも無意識にってことになります。

ではこいつがなぜ必要となるのか見ていきます。

α−γ連関とは

筋緊張の制御にはα運動ニューロンとγ運動ニューロンという神経細胞が関与しています。

α運動ニューロンとγ運動ニューロンはどちらも脊髄にあります。

特に大事になるのがγ運動ニューロンになります。

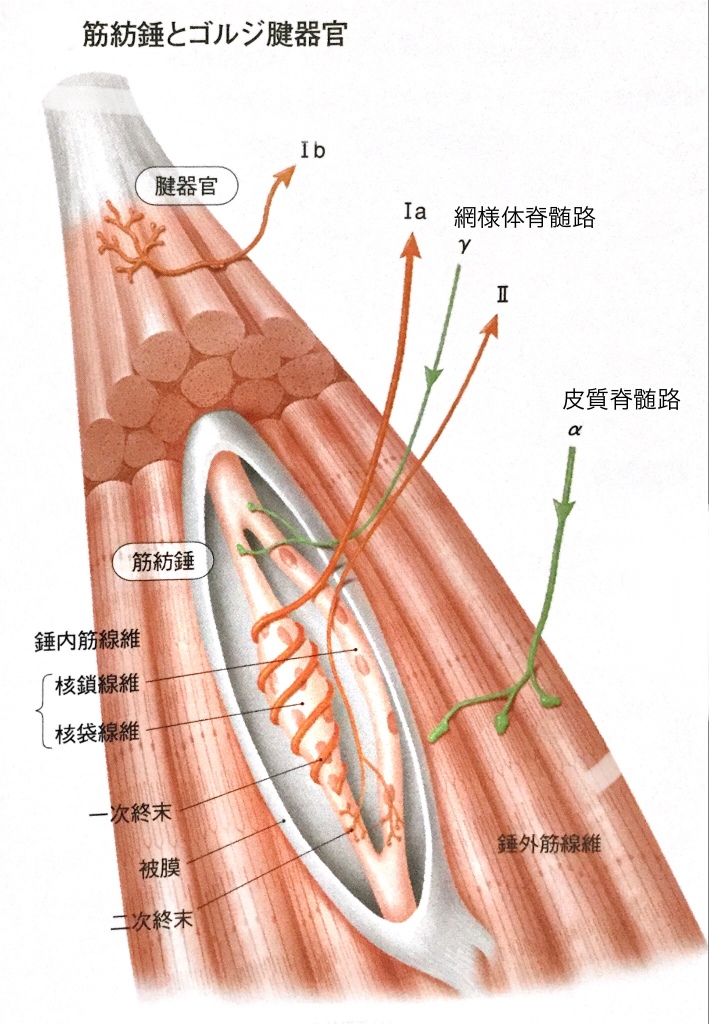

γ運動ニューロンは筋肉の中にある筋紡錘(錐内筋)のコントロールをしているところになります。

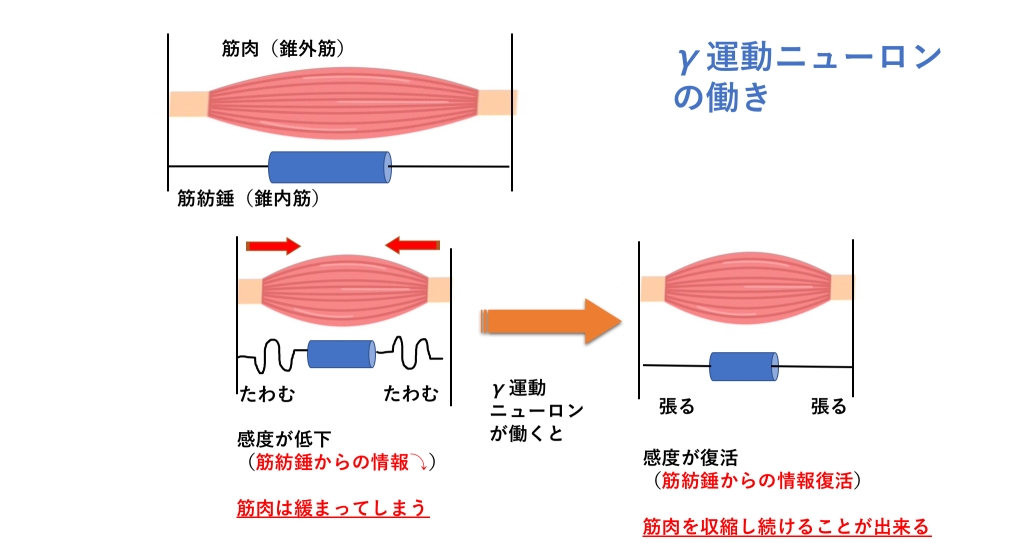

筋紡錘は筋肉のように伸びたり縮んだりの性質を持っています。

筋紡錘は筋肉の長さが変化するとⅠa線維とⅡ線維を介して情報をα運動ニューロンに情報を送ってくれます。

α運動ニューロンは錐外筋(筋肉)のコントロールをしており、α運動ニューロンに情報が入ると錐外筋(筋肉)は収縮するようにできています。

筋は本来筋収縮を起こした時に弛緩するようにできています。

これは筋紡錘の感度が低下するためです。

筋紡錘は感度が低下(糸がたわんで緩むイメージ)してしまうと筋肉も一緒に弛緩してしまうのです。

しかし筋肉が毎回弛緩されては動きたくてもなかなか動けなかったり関節が曲がらないように維持することはできません。

これを防いでくれているのがγ運動ニューロンであり、筋紡錘の感度が下がらないように再び感度を調節(糸のたわみをピンと張るイメージ)してくれています。

この情報はまたⅠa線維やⅡ線維を介して筋肉へ伝わりずっと筋収縮を維持することが出来るわけです。このことをαーγ連関と言います。

α運動ニューロンとγ運動ニューロンの特徴

α運動ニューロンは皮質脊髄路から情報を下ろして錐外筋をコントロールしています。

α運動ニューロンの細胞体の直径30〜70μmと大きめの細胞で約10本の樹状突起と1本の太い軸索をだします。

個々の筋は数百個のα運動ニューロンで支配されています。

1個の運動ニューロンの軸索である運動神経は分岐し数本から数十本の筋線維を支配します。

1個の運動ニューロンとその支配する筋線維群は、常に協同して、収縮するため、運動単位(流れる電気のエネルギーの比率)と言います。

1個のα運動ニューロンが支配する筋線維の数を神経支配比と言います。

神経支配比は手指筋や、外眼筋などの細かい動きが必要な筋肉で小さく、逆に体幹筋や下肢筋は大きいのが特徴です。

運動してよーって言われて荷物をを一人で運ぶか、5人で運ぶかってなった時には5人の方が楽ですよね。

下肢の方が神経支配比が大きいので運動麻痺になっても回復しやすいのです。(損傷部位にもよりますが)

この大きな単位の運動ニューロンは、多くの筋細胞を支配して、大きな運動単位を形成します。

大きな運動単位の神経線維の伝導スピードは早く、筋線維の収縮も早いのが特徴です。

しかし大型のニューロンであるため、閾値が高く反応もしにくいという欠点もあります。

γ運動ニューロンは網様体脊髄路より情報を下ろして筋紡錘のコントロールをしています。

γ運動ニューロンは直径10〜30μmと小さく、軸索も細いです。そのため、神経線維の伝導スピードは遅いです。

しかし小さなニューロンであるためは興奮閾値も低いのが特徴になります。

最強のチクリ屋、Ⅰa線維とⅡ線維

Ⅰa線維は伸張速度、Ⅱ線維は筋の長さを伝えてくれています。

Ⅰa線維は直径が太く、伝達速度も速いです。

加速度にとても敏感で伸張した時に対する感度がとても高いです。

Ⅱ線維は直径が細いのが特徴で伝導速度も遅いです。

こいつは変位(長さ)が変化した時に反応します。

こいつは伸張に対する感度も低いため、1aが働いた後に徐々に働いてくれるやつになります。

筋紡錘から入ってきた情報をこいつらがうまくα運動ニューロンにちくってくれているおかげで常にいい張力を維持していくるわけです。

このα運動ニューロンとγ運動ニューロンの関係性が崩れてしまった時に弛緩麻痺や痙性麻痺といった筋緊張異常の状態になり、日常生活動作に支障をきたしてしまうわけです。

今話してきたことをまとめると、筋紡錘を刺激することが筋出力を変化させるということ。痙性麻痺の人にはIa線維が過剰に反応しないように注意しながらゆっくり筋肉を刺激していくことが重要になる。

今回はこんな感じで終了します。

ではどんな筋肉の長さはどれくらいがいいのか?脳と筋緊張の関係性を見ていきます。それではまた。

[…] https://onlineprerehabilitations.com/2019/10/25/%e7%ad%8b%e5%87%ba%e5%8a%9b%e3%81%ae%e3%81%82%e3%81%… […]

いいねいいね