あなたは相手の笑顔につられたことはないですか?

僕はご飯をおいしそうに食べる人やよく笑う人を見ていると特に理由はないですが、笑顔になっていることが多いです。

それとは反対にしょぼくれた顔、怒っている顔をしている人や痛みを感じて歪んだ顔をしている人の近くにいると悲しい顔になっていることがあります。

というのもヒトは猿真似をしてしまいます。

夫婦は似るというところも実は脳科学では分かっていることなのです。今回はそこを見ていけたらとおもいます。

模倣とミラーニューロン

今回紹介するのは模倣とミラーニューロンの話になります。

ミラーニューロンは日常の模倣や観察学数の神経基盤である可能性があるといわれています。

通常、猿が自分で行う、握る・掴む・ちぎる動作に対して、神経の活動を認めます。これは普通のことですよね。

ここで面白いのは、それを見ている猿の脳内でも別の猿の動作をしている時の神経活動を認めたのです。不思議です。

別の猿が特定の絵を選んでご褒美をもらうのを見ていただけで、その選択順を模倣学習できたという実験例もあります。(Subiaul et al,2004)

ヒトにおいても模倣は至る所で見られます。

キャッチフレーズ、スカート丈、礼儀作法、食べ物、伝統、悪癖、流行みんな誰かの真似をして広がっています。

ちなみに子供は大人を観察して、学習するため、2歳〜5歳では過剰模倣していくようになります。

このようにみんながしていることは、みんなしたがるのはミラーニューロンによる影響なのかもしれませんね。

他者と共感する場合はどうでしょうか?

他者と共感して、他者の心の状態を推定する能力、社会ではよく協調性と言いますね。

現在では他者を観察する際の脳活動は、情動感染が起こることが分かっています。

Linderら(2010)は神経学的こだまの響く中、脳は観察したことをシュミレートし、代理体験をする。心に映し出す再生映像があまりにリアルなので、観察しただけの行為をまるで自分が行った可能ように誤って記憶してしまうと言っています。

しかしこうして再生映像を映すことで、他者の心の状態を掴めるのだ。他者の姿勢、顔、声、文体を観察することで無意識的に自己と他者を同期するのだとBernieri(1994)は言っておりマイナス面だけではないことを示してくれています。

このことより他者があくびをすると自分もふとあくびをする。笑うのを見ると笑う。という現象が起こっているということです。

また、愛する人の痛がる様子を見ると、痛みを反映させて、顔つきが変わることがあります。

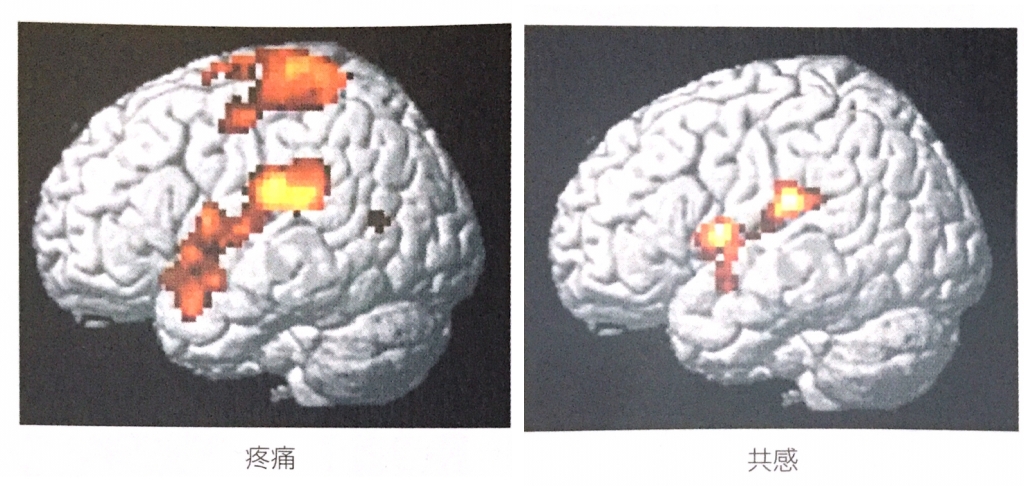

このときのfMRI研究では共感的恋愛パートナーが、恋人の痛がる様子を見て痛みを想像しただけで、その恋人自身が実際に痛みを受けた時に生じのと同じ脳活動がその人の脳にも一部生じたのです。(Singer et al,.2004)

ではミラーニューロンとはどのような神経なんでしょうか?

ミラーニューロンとは

ミラーニューロンが記録されたのは,サルの腹側運動前野の F5 という領域になります。ヒトになると44野に相当するみたいです。

もともとF5には,手の運動のいろいろなパターン(精密把握など)に選択性を持つニューロンが存在し、手の運動のプロトタイプを持っていると言われています。

F5は弓状溝の中にある部分(F5ab)とその後方の弓状溝の外側の脳表面に出た部分(F5c)に分けられます

F5abは頭頂間溝外側壁の前方部分にあるAIP野と結合が認められています。

このF5abーAIP野ネットワークは、手指で操作する物体の3次元的な特徴をもとに手の運動を制御する役割があります。

一方、ミラーニューロンが記録されたのはF5cで、この領域は下頭頂小葉のPF野(7b野)との結合が見られる。

現在までのLizzolattiらによって報告されたF5のミラーニューロンの生理学的特徴を見ていきます。

1)ほかの個体や実験者の手や口の動作を観察していつときに活動する。最初は手の動作について報告されていたが、最近口の動作についても報告されている。

2)観察した運動と同じ運動をサル、自らが実行した場合でも反応する。

1)、2)における視覚と運動の反応選択性の一致は重要で、例えば精密把握を観察しているときに選択性的に反応するニューロンは、精密把握を自ら実行しているときに選択的に活動する。とのこと

また暗室な家の運動でも活動が見られ、運動の表出また,暗室内での運動でも活動がみられ,運動の表出に関連していると考えられているようです、

また,ニューロンの反応を引き起こす手の右左差については,観察している手と,サルが実際に動かす手が,ミラーイメージとなるという。

要するに見た動作を見ても働くし、見た後に真似しても働くといこと。

3)動作のゴールが明らかであれば,途中経過は見えなくても反応する。

あらかじめ隔壁の向こう側にある物体をサルにみせておいて,その物体に対 する動作の途中から隔壁で隠してもニューロンの反応は変わらない。

このことから、ミラーニューロンが視覚的な運動のキネマティクスの知覚というより、相手の動作のゴールの認識に働き、相手が何をしているのかということの推測に関与していると考えられています。

物体を対象とする動作でなければ反応しない。

動作を視覚的に観察しているときだけでなく、動作に伴う音を聞いているときも反応する 。

たとえばピーナッツを割る動作に視覚的に反応し、またその音を聞いたとき反応する。

さらにその動作を行うときにも活動する。

一部のニューロンは,サルのコミュニケーション動作に反応する。

餌を食べる動作とともに,口によるコミュニケーション動作(lip-smacking)に 関連すると思われるニューロンが記録されている.。

またPF野でもミラーニューロンが記録されています。

PF野とは人間で言う40野ないし39野に相当すると言われています。

この領域のミラーニューロンはF5のものとよく似た性質(特に1、2、4)を示しています。

一部のニューロンは、視覚と体性感覚の多種感覚ニューロンの性質を持っています。

この多種感覚ニューロンは特に顔周辺に体性感覚受容野を持ち、その体性感覚受容野の近くの視覚刺激にも応答して、自己身体中心の空間を図っていると言われています。

さらに、側頭葉の上側頭溝(STS)の前の方のSTSaという領域では、biological motion(歩く姿や手の動作)に対して視覚的に反応するニューロン活動が記録されています。

STSはヒトで言う21野と22野の間を走る溝のとこになります。

最近では動作に関する視覚応答だけでなくF5のニューロンと同様に動作に伴う音にも反応するニューロンも見つかっているようです。

この領域で記録されるのは感覚応答のみで運動に関連する活動ははっきりせず、ミラーニューロンとは区別されている。

解剖学的にはPF野とSTS aは相互に結合があり、STSaがPF野のミラーニューロンの視覚反応のソースであると言われている。

今説明したF5ーPFーSTSaのネットワークがミラーニューロンシステムと言われていれています。

ミラーニューロンと共感の関係性

ミラーニューロンの機能は動作の認識、模倣、コミュニケーション、共感、さらには言語システムの関わりも指摘されている。

Rizzolattiらは、相手の動作の視覚的表像と自分の運動の内的表像をマッチングすることをdirect mashing stystem と呼び、他者の動作認識にとって重要なシステムであると主張しました。

このミラーニューロンシステムは共感にも関与していうことが明らかとなっています。

自分が不快な匂いを嗅いでいる時の表情を観察している時と他者が不快な匂いを嗅いでいるときの表情を観察しているときの脳活動を調べていくと、帯状回や島皮質などの共通して活動することが分かっています。

他者の不快感や痛み、悲しみを感じている様子から自らもそうした感覚や情動を共有するには、ミラーニューロンと同様の他者の内部状態を推測するようなメカニズムが考えられています。

しかし、ミラーニューロンシステム以外の領域での活動は、ミラーニューロンシステムだけでは共感を説明できないことも示されています。

これは、心の理論についても言えることで、STSに加えて扁桃体や前帯状回、眼窩前頭野など情動に関わるシステムが活動すると言われています。

共感や心の理論などの能力は他者の動作を見たときに自己の運動のレパートリーを立ち上げるメカニズムだけでは説明できないので、情動系などの他のシステムを含めたネットワークを考える必要があります。

という感じで今回はお猿さんのミラーニューロンからヒトでもそうではないかというところを見ました。

ミラーニューロンのおかげかはまだわからないことはありますが、そう言っても笑顔は伝染することが分かっています

患者さん、利用者、大切なヒトをたくさん幸せに、かつ表情が暗い人の近くでは自分自身がダメージをくらう可能性もあるので気を付けてください。それではまた。